Explorateurs de l'histoire - Christophe Colomb

Les statues de Christophe Colomb

Jules et Sara ont vu des manifestant(e)s détruire des statues dans un reportage télévisé. De quoi s’agit-il ?

Dans certaines villes des États-Unis, comme Baltimore ou Boston, les habitants s’en sont pris aux statues de Christophe Colomb, qu’ils ont déboulonnées. C’est aussi le cas depuis plusieurs années dans des villes sud-américaines et caribéennes, et notamment en Martinique.

Il s’agit d’un geste de protestation contre une vision de l’histoire qui fait de Christophe Colomb un héros, alors que l’on sait que la conquête du continent par les Espagnols et les Portugais a provoqué la quasi-disparition des populations autochtones, décimées par des massacres, des maladies, ou d’épuisement dû au travail forcé.

Naviguer avec Colomb

Les explorations des quinzième et seizième siècles ont été facilitées par des progrès techniques importants concernant la navigation.

Désormais, avec les tables de longitude et latitude, il est devenu plus facile de s’orienter et de se localiser quand on voyage.

L’astrolabe, que Sara fait tomber dans la cabine de l’amiral, est un instrument inventé par les Grecs, puis adapté par les Arabes et les Portugais. Il permet de se situer sur la Terre en utilisant la position des étoiles.

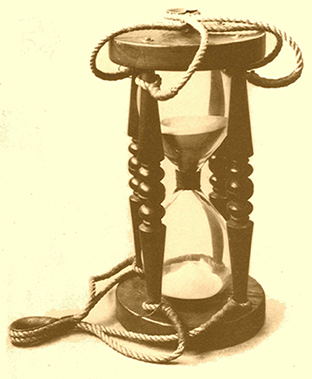

Le sablier marin est l’ancêtre des horloges : il servait à mesurer le temps.

Christophe Colomb et ses équipages profitent d’un autre progrès technique important : la caravelle !

C’est un navire à voiles qui est nettement plus rapide et maniable que les anciens bateaux.

Comment voit-on le monde à l’époque de Christophe Colomb ?

Tous les navigateurs se servent de cartes faites par d’autres avant eux, et composent à leur tour leurs propres cartes. Ainsi, tout le monde se transmet des informations, ce qui améliore les conditions d’exploration.

Les cartes géographiques composées pour naviguer sont appelées des portulans :

On sait que Christophe Colomb était passionné par les cartes. D’ailleurs, on a retrouvé une carte qu’il a réalisée lui-même :

Il a représenté les continents de l’Europe, l’Afrique et l’Asie comme il les imaginait, mais aussi le paradis terrestre et les planètes.

Tu reconnais bien ici son attachement à la religion chrétienne… et aussi, un peu, sa folie des grandeurs !

Que sait-on de la vie de Christophe Colomb ?

On a parfois du mal à savoir à quoi il ressemblait, car la photographie n’existe pas à son époque. Le portrait ci-dessous semble assez fidèle. On reconnaît ses yeux bleus et ses cheveux, qui sont devenus gris lorsqu’il avait 30 ans :

Les historiens connaissent plutôt bien sa vie. On sait qu’il est né en 1451 à Gênes (Italie) et qu’il est mort en 1506, peu de temps après son dernier voyage, à Valladolid, une ville espagnole.

Il est très vite passionné par les explorations et les cartes. Lorsqu’il propose pour la première fois au roi et à la reine d’Espagne de partir vers l’ouest pour ouvrir une nouvelle route vers l’Asie, il est sûr de lui.

Passionné par d’autres explorateurs, comme Marco Polo qui, au quatorzième siècle, est allé jusqu’en Chine, il a étudié de nombreux textes avant de se décider à entreprendre son voyage. D’ailleurs, c’est sans doute parce qu’il sait se montrer convaincant que le roi et la reine finissent par accepter de lui donner une flotte en 1492.

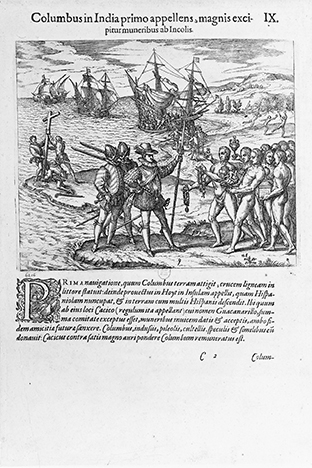

Mais son voyage ne se passe pas comme prévu. L’équipage perd patience et commence à se persuader que Colomb ne sait pas du tout où il va. Les marins sont à deux doigts de la révolte au moment où ils atteignent enfin une terre : Cuba. Colomb est persuadé d’avoir accosté aux Indes, c’est pourquoi il appelle les habitants, les « Indiens ».

L’euphorie de la découverte d’une nouvelle route des Indes ne dure pas longtemps. Pendant qu’il retourne en Espagne, pour prévenir la reine et le roi de sa découverte, les hommes qu’ils laissent sur place perpétuent des massacres parmi les populations autochtones.

Quand Colomb revient (avec dix-sept navires !), l’amiral pense vraiment faire fortune et trouver des tonnes d’or. Une fois encore, rien ne se passe pas comme prévu, car les relations entre autochtones et Espagnols sont très mauvaises. Les autochtones sont réduits en esclavage, forcés à chercher de l’or. Beaucoup meurent. Les Espagnols se comportent comme s’ils étaient chez eux, avec beaucoup de brutalité. Ils pillent et exploitent les principales îles des Caraïbes.

Pour rassurer la royauté espagnole et faire croire qu’il traite correctement les autochtones, Colomb décide de ramener des membres de la communauté Arawak avec lui en Espagne. Mais tous meurent pendant le voyage.

À ce moment, Colomb commence à perdre la confiance du roi et de la reine. Quand il repart pour un troisième voyage, il se passe de manière encore pire que le précédent. Cette fois, Colomb est accusé d’avoir mis les îles à feu et à sang. L’explorateur est ramené de force en Espagne, enchaîné dans la cale du navire. Nous sommes en 1500. Colomb va passer quelque temps en prison.

Finalement, il réussit à repartir pour un quatrième voyage, celui qui est décrit dans ton livre ! Il passe par la Martinique et doit affronter une énorme tempête près d’Hispaniola (Haïti). Il finit par rentrer en Espagne, à Séville, où il meurt persuadé d’avoir atteint les Indes, sans savoir qu’il s’agissait d’un nouveau continent.

Et la Martinique, alors ?

On a très peu de sources sur l’histoire de la Martinique, et surtout celle de ses premiers habitants, des peuples décimés par les Espagnols et, plus tard, les Français.

Lorsque Colomb débarque sur l’île, les habitants sont les Kalinagos. Ils vivent de la pêche, se déplacent d’îles en îles avec leurs canots, et leurs villages sont faits de petites maisons organisées autour du carbet, une maison collective dans laquelle se déroulent les discussions du village.

Les tâches sont très partagées entre les hommes, qui pêchent et font la guerre, et les femmes, très considérées et responsables de tout l’univers domestique.

C’est au carbet que Nonun amène ses amis dans le livre.

Texte rédigé par Laurence De Cock.